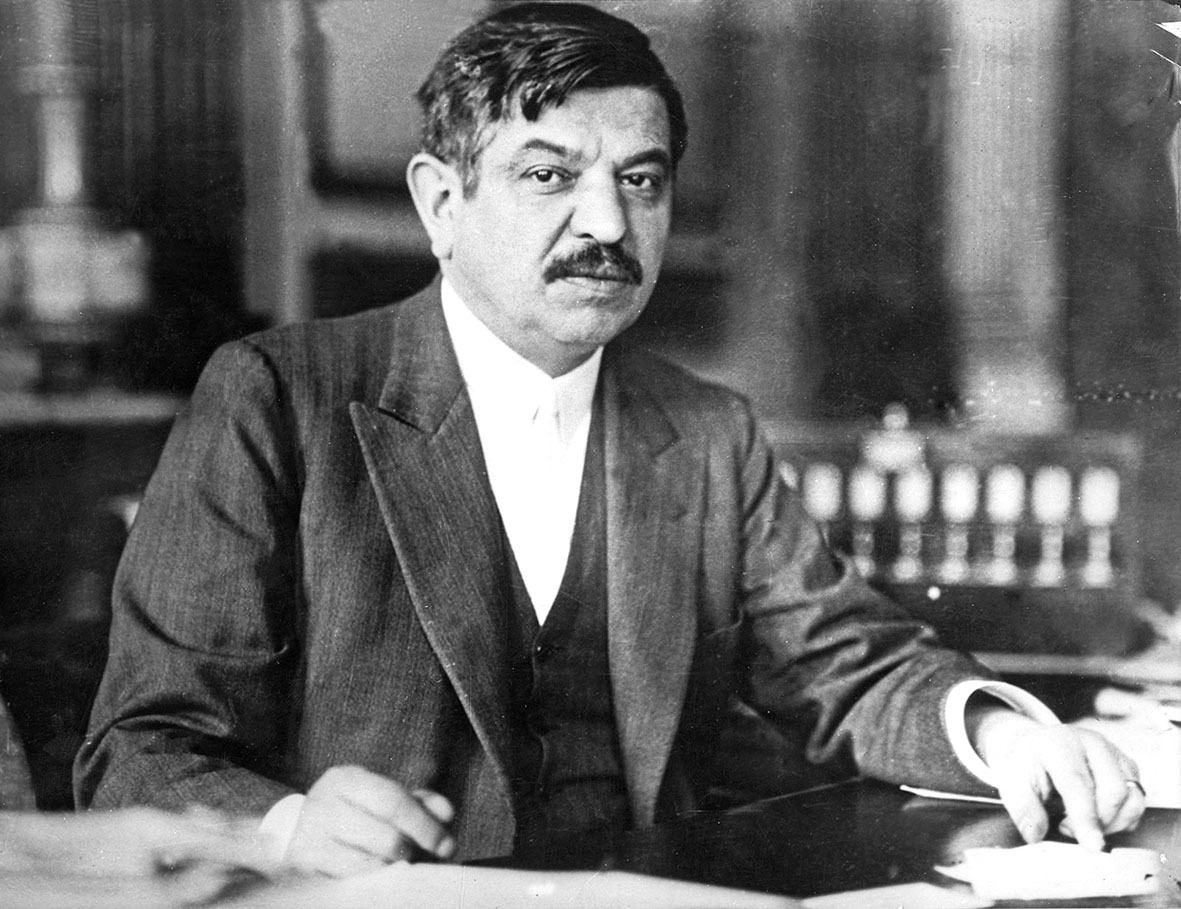

Élevé dans une famille de gaullistes inconditionnels, étant personnellement fort respectueux de la mémoire du maréchal Philippe Pétain, l’unique stratège français de la Grande Guerre et son meilleur tacticien, je n’avais a priori aucune affection pour Pierre Laval, le seul Gitan à s’être fait un nom dans l’histoire de France, par ailleurs remarquable homme d’affaires (plutôt honnête si on le compare à ses pairs politiciens-affairistes).

Toutefois, l’équité s’avère indispensable à qui prétend écrire sur l’histoire, singulièrement la contemporaine, où la narration ressemble trop souvent à de la polémique, et la plus hideuse.

En outre, juger ce personnage sur des apparences, en passant à la trappe les paroles et les actes du sujet pour les décennies antérieures aux années d’Occupation, donner trop d’importance aux calomnies d’un procès, scandaleux parce que bâclé, c’est à la fois pratique (on dédouane simultanément de Gaulle et le maréchal) et parfaitement illusoire.

Tant que l’on accablera Laval au moyen de demi-vérités et surtout d’omissions, la routine universitaire de l’écriture historique sur la France des années 1933-1945 continuera d’être une grotesque source de désinformation, dans le droit fil des propagandes gaulliste et résistancialiste, de la Deception britannique (soit, la tromperie systématique et volontaire de la Political warfare, si utile lors du conflit et pour en réaliser ensuite l’écriture dans un registre iconique), enfin dans la tradition de la saga maréchaliste. Plus d’un demi-siècle après les faits, il serait bon de commencer une cure de désintoxication.

Toute sa vie, Laval fut viscéralement attaché à la glèbe auvergnate. Le paradoxe, pour un descendant de ces nomades qui sillonnent la France depuis des siècles, n’est qu’apparent : il n’a jamais su déchiffrer l’hérédité inscrite dans les traits de son visage et dans son teint, que l’on retrouvait chez sa charmante fille, Josée de Chambrun.

En faire « un traître au service de l’Allemagne » est un non-sens : il ne fut jamais que farouchement français. Il n’aimait ni les Britanniques ni les Nord-Américains (à la différence, sur ce point, du Maréchal) et haïssait, non pas les Russes, mais le bolchevisme.

Le 22 juin 1942, en réponse à des journalistes qui viennent le taquiner à l’occasion de l’anniversaire de Barbarossa, il s’écrie : « Je crois en la victoire de l’Allemagne parce que, sans elle, le bolchevisme l’emporterait partout en Europe ». Le texte de l’interview est soumis au Maréchal qui fait rectifier le « Je crois » en « Je souhaite », au prétexte que Laval, n’étant pas militaire, n’a pas à croire quoi que ce soit à propos d’une campagne guerrière.

Laval, bien avant 1914, était pacifiste et, avocat au barreau de Paris, il défendit avant la Grande Guerre des anarchistes et des insoumis au service militaire. Le Maréchal méprisera toujours ce côté anti guerrier.

Nationaliste et socialiste, Laval l’est bien avant 1914, donc avant la naissance du parti nazi. Il le fait de façon originale : jamais, dans aucun discours ni aucune note écrite, il n’a fait preuve de racisme – soit la mention d’inégalité entre races prétendument supérieures et inférieures (à la différence d’un Léon Blum, entre bien d’autres exemples possibles) – ni même de xénophobie : il respecte tout travailleur et ne méprise que le parasite.

Président du Conseil des ministres en 1931-1932 (13 mois) et en 1935-1936 (7 mois), il réagit à la crise économique par une compression des dépenses de l’État : il gère les finances de l’État comme il le fait des siennes, en bon père de famille. Pacifiste viscéral, mais nullement aveugle aux périls, il tente de se rapprocher de Mussolini que des politiciens sectaires avaient inutilement insulté. Lors de la Guerre d’Éthiopie, qu’il n’a nullement encouragée, il concocte avec le chef du Foreign Office, Samuel Hoare, un plan fort intelligent qui laissait son indépendance à l’Éthiopie, l’amputant des territoires déjà occupés par l’armée italienne. Une haine, généralisée dans les médias, empêche seule son application.

En 1938-1939, le sénateur Laval tente de convaincre l’indécis Daladier de jouer la carte italienne contre le Reich. Il est très estimé de « Staline » pour avoir soutenu, en 1935, une alliance militaire franco-soviétique, purement défensive.

Républicain et nullement partisan d’une dictature, mais effaré de la faiblesse du régime l’été 40, il est le plus efficace négociateur dans les coulisses du Congrès, qui confie au maréchal Pétain la rédaction d’une nouvelle Constitution. Appelé au gouvernement, il veut finasser avec l’Occupant (comme l’avait fait Stresemann, face à Raymond Poincaré et à Briand) et permettre à la Nation de survivre jusqu’à la conclusion de la paix.

Sa collaboration économique est faite de deux éléments bien pensés : il laisse les Allemands prendre ce qu’il ne peut défendre et il procure du travail aux Français. On oublie trop souvent qu’il règne en France – toutes zones confondues –, l’été et l’automne de 1940, un chômage effarant, pire qu’en 1935 ou 1936.

De la même façon il tentera de faire revenir un maximum de prisonniers de guerre en échange de travailleurs volontaires (mais l’Occupant ne lui octroiera qu’un retour pour trois départs vers les usines du Reich, où les travailleurs volontaires jouiront des mêmes salaires et lois sociales que les travailleurs allemands). Le STO (Service du Travail Obligatoire) ne fut que la conséquence de l’échec de cette politique de coopération qui revenait à donner avec contrepartie plutôt que de se laisser prendre pour rien : la haine gaulliste et communiste est la raison de cet échec, coûteux pour la Nation.

Certes, Laval a cautionné la lutte contre les « résistants communistes », mais on oublie trop souvent qu’à partir de l’été 41, beaucoup de ceux-ci se comportent en terroristes assassinant des soldats allemands désarmés et faisant payer la note par des otages innocents (il n’est toutefois pas membre du gouvernement qui a créé les Sections spéciales de lutte contre le terrorisme). Son soutien à la Milice, en 1943-1944, ne porte que sur la répression de ce type d’actes, jugés dangereux pour la Nation même par de Gaulle jusqu’à l’approche du Débarquement. Laval n’a jamais ordonné l’exécution d’adversaire politique, et surtout pas celle de Mandel-Rothschild qu’il fréquentait de longue date.

Il n’a pas participé à la rédaction des deux Statuts des Juifs (octobre 1940 – il est membre du gouvernement et se désintéresse ouvertement du projet ; juin 1941, il n’en est plus membre). En 1943, il refusera les dénaturalisations massives des Juifs admis à la qualité de citoyen français depuis 1927 et cette « résistance » sera très vivement critiquée par Karl Oberg, le chef des SS et des polices allemandes en France. Il a vainement tenté d’obtenir des diplomates nord-américains des visas en grand nombre pour les enfants juifs nés de non-citoyens français et d’apatrides… quelques dizaines de visas furent octroyés juste avant l’invasion de l’Afrique du Nord et ne servirent donc à rien !

Sa politique juive a été fort simple, reposant sur un faux postulat : Laval croyait que les déportations de Juifs « vers l’est » correspondaient à un regroupement de travailleurs pour l’effort de guerre allemand, en attendant leur refoulement plus loin encore, à la fin de la guerre. C’est pour cette raison qu’il a insisté pour qu’on ne sépare pas les enfants de leurs parents. Il a cru Oberg et son discours lénifiant et non les plaintes alarmistes des rares Juifs qui avaient cru aux rumeurs – vagues et parfois très bizarres – d’extermination.

Pacifiste, anticommuniste, croyant aux vertus d’un parlementarisme dans le style des Clemenceau, Poincaré ou Briand, il s’est effectivement trompé durant les années 1940-1944. Il a payé ses erreurs de sa vie et en avait accepté le principe. Mais il n’a pu s’expliquer devant des juges haineux, partiaux, assoiffés de sang. Il serait inconvenant de poursuivre l’œuvre de cette parodie de justice, de ne pas examiner objectivement ce que fut l’homme et de refuser l’analyse honnête de sa politique.

Pour en savoir plus : Pierre Laval de l’armistice au poteau de Michel Letan (cliquez ici).

Vous avez aimé cet article ?

EuroLibertés n’est pas qu’un simple blog qui pourra se contenter ad vitam aeternam de bonnes volontés aussi dévouées soient elles… Sa promotion, son développement, sa gestion, les contacts avec les auteurs nécessitent une équipe de collaborateurs compétents et disponibles et donc des ressources financières, même si EuroLibertés n’a pas de vocation commerciale… C’est pourquoi, je lance un appel à nos lecteurs : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS DÈS MAINTENANT car je doute que George Soros, David Rockefeller, la Carnegie Corporation, la Fondation Ford et autres Goldman-Sachs ne soient prêts à nous aider ; il faut dire qu’ils sont très sollicités par les medias institutionnels… et, comment dire, j’ai comme l’impression qu’EuroLibertés et eux, c’est assez incompatible !… En revanche, avec vous, chers lecteurs, je prends le pari contraire ! Trois solutions pour nous soutenir : cliquez ici.

Philippe Randa,

Directeur d’EuroLibertés.

Navigation de l’article

Ancien chef de service hospitalier, spécialisé en Médecine interne.Il est auteur de nombreux livres historiques (L’énigme Roosevelt, faux naïf et vrai machiavel ; La ténébreuse affaire Dreyfus ; Hitler, une biographie médicale et politique ; Dictionnaire de la Révolution française,…) et d'essais (Réflexions sur le Pouvoir. De Nietzsche à la Mondialisation ; Le XXIe siècle ou la tentation cosmopolite ; Le devoir d’insurrection,…). Il a été élu membre de l’Académie des Sciences de New York en mai 1980.