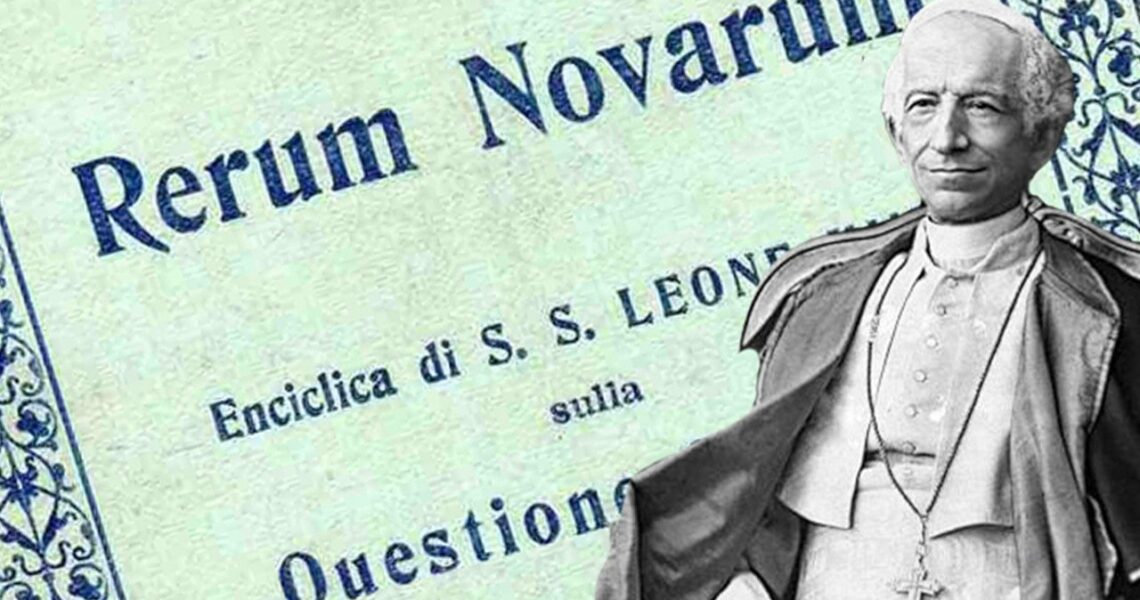

De Léon XIII à Léon XIV ou un remake de Rerum novarum ?

L’encyclique qui aurait pu changer le cours de l’histoire au XXe siècle et qui n’a pas pris une ride au XXIe !

Il est sans importance que le nouveau pape soit né dans la ville ultra-cosmopolite de Chicago. Il est beaucoup plus utile de comprendre pourquoi ce Dr. en Droit canon, membre de l’Ordre des Augustins (dont le plus célèbre membre jusqu’à présent était Martin Luther !), a choisi de se faire appeler Léon XIV, après avoir émis quelques critiques à l’égard des gouvernements exploiteurs.

Le pape a passé plusieurs lustres comme missionnaire dans les quartiers miséreux du Pérou. Il a l’expérience de la misère matérielle et morale des « sans espoir ». Or en 1891, son grand prédécesseur avait publié un texte révolutionnaire qui renvoyait au Sermon sur la Montagne… et ce texte, l’encyclique Rerum novarum, prit tout le monde – catholiques endormis et socialistes hurleurs – au dépourvu, plus exactement à contre-pied. Ceci mérite explication.

Dans la livraison du 5 mai 1891 du journal de la bourgeoisie d’affaires LeTemps, l’inénarrable Jules Simon interpelle le monde ouvrier (qui, certes, ne lit pas cette feuille) : « On a beaucoup fait pour vous, que voulez-vous donc qu’on fasse encore ? ». Et le bon Jules d’énumérer les lois sur l’école laïque et les deux lois sociales celle de 1841, limitant le nombre d’heures de travail des enfants et adolescents, et celle de 1874 interdisant le travail en usine et dans les mines des moins de 10 ans. Et ce huguenot (dont l’ascendance juive est toujours discutée) omettait de préciser que le rapporteur de ces deux lois avait été un député catholique, qui avait dû batailler ferme ! Le bon apôtre conclut : « Rien ne manque au bonheur de l’ouvrier » (Plouvier, 2010-1). Le pharisien sert manifestement les intérêts de la trinité dominante, celle des financiers, des entrepreneurs et des négociants.

Ce n’est nullement le cas de Léon XIII qui, dix jours plus tard, rend publique son encyclique Rerum novarum, un texte révolutionnaire, tellement juste de ton que les créateurs du BIT (le Bureau International du Travail), après la Grande Guerre, lui emprunteront quelques paragraphes. C’est le fruit de longues méditations et la synthèse des idées de tous les catholiques sociaux qui depuis les années 1830 tentent de faire bouger une société inhumaine et d’une tout autre façon que le séisme marxiste. Léon XIII a longuement médité les écrits du baron Karl von Vogelsang, le fondateur du Parti Chrétien Social d’Autriche, l’ancêtre de tous les partis chrétiens-démocrates.

L’encyclique du 15 mai 1891 est une réfutation intégrale du capitalisme inhumain, de ce « libéralisme économique » sans frein prôné par les théoriciens du « laissez faire, laissez passer » : « L’employeur ne doit point traiter l’ouvrier en esclave ». Léon XIII déplore la situation économique et sociale des pays industrialisés : trop de richesses et « des profits exagérés » d’un côté, la misère de l’autre. Il ne lui semble pas bon qu’une « faction, maîtresse absolue de l’industrie et du commerce, tienne en mains plus d’un ressort de l’administration publique ». Il lui semble évident que la situation est grosse du risque de guerre sociale où la haine, après avoir répandu beaucoup de sang, provoquerait une « spoliation généralisée des propriétés privées légitimement acquises… Il faut, par des mesures promptes, efficaces, venir en aide aux hommes des classes sociales inférieures qui sont dans une situation de misère imméritée. »

Les propositions qui découlent naturellement de ce constat sont à la fois d’ordre moral et d’ordre pratique. Le pape recommande des rapports directs fréquents et cordiaux entre employeurs et salariés, une juste rétribution du travail et la participation de tous les travailleurs aux bénéfices des entreprises qui les emploient. C’est une recommandation révolutionnaire, reprise par Karl Lueger dans le programme du PCS autrichien cité plus haut (puis par un admirateur de Lueger, Adolf Hitler, qui en fera le 14e item du programme national-socialiste exposé à Munich dans la soirée du 24 février 1920) ; en 1909, le socialiste Aristide Briand en évoquera l’idée, sans faire référence, bien sûr, au pape défunt, maudit de son successeur et de la bourgeoisie, toutes tendances et toutes religions confondues (Plouvier, 2010-1).

Léon XIII n’est pas un adepte du communisme de distribution prôné par certains Pères de l’Église, tel saint Ambroise (in Walter, 1975). Il est plutôt dans le droit fil de l’enseignement de Lactance, un chrétien austère et pétillant d’intelligence du IVe siècle, ce qui en fait un contemporain d’Ambroise : « On a plus si on travaille plus ; on a moins si on travaille moins et c’est justice ». Le pape de la fin du XIXe siècle ajoute à cette philosophie économique de simple bon sens la condamnation du gain sans travail et l’exigence d’une juste répartition des fruits du travail.

En 1891, et pour longtemps encore, il n’est pas usuel que l’État intervienne pour protéger les salariés. En comparaison du prudhommesque Jules Simon ou du futur Président de la République Française Armand Fallières, auteur d’un autre poncif rassurant : « Il faut de la prudence quand on touche aux questions sociales », Léon XIII fait figure de dangereux agitateur social. Le lecteur un peu teinté de sous-culture marxiste peut se rendre compte que le pape en a dit davantage en quelques lignes que les deux poètes surréalistes de l’économie politique, les tant célébrés Karl Marx et Friedrich Engels, dans leur fatras romantique.

Léon XIII bouscule la molle tradition de la « charité bourgeoise », grâce à laquelle les riches vivaient depuis des siècles en harmonie avec leur conscience, au prix de quelques pièces lancées aux mendiants et de vielles nippes données avec une grâce hautaine. Le pape ne veut plus que les catholiques riches se satisfassent d’une pseudo-charité, souvent indiscrète et mesquine. Il réclame une vraie justice sociale : la juste rétribution du travail permettant au salarié de se procurer des conditions de vie décentes, la constitution d’un « fonds de réserve » pour indemniser les chômeurs et les victimes d’accident du travail, enfin l’octroi d’une pension aux salariés trop vieux ou trop malades pour continuer de travailler.

Il encourage le syndicalisme chrétien : « Les ouvriers chrétiens [doivent] joindre leurs forces pour secouer hardiment un joug si injuste et si intolérable », sans que les manifestations de la colère des exploités dégénèrent en bacchanales furieuses et sanglantes comme on l’a vu trop souvent depuis 1848 lorsque le peuple est conduit par des loups déguisés en bergers, soit les doctrinaires de la guerre des classes. Le 18 janvier 1901, in Graves de communi, il récidivera : « L’avenir de la société et de la religion est en jeu. La question sociale est avant tout une question de morale ». Vingt siècles plus tôt, le grand Nazaréen l’avait proclamé : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l’argent [variante : Mammon] ». Moins naïf, Goethe avait écrit dans l’une de ses nouvelles : « »Mon règne finira-t-il ? » demanda le roi d’argent. »Tard ou jamais », répondit le vieillard ».

Il n’est pas sans intérêt de noter que le grand pape condamne « l’américanisme » (c’est-à-dire l’american way of life, une philosophie pratique qui fait la part trop belle à la réussite matérielle), en 1899, par l’encyclique Testem benevolentiae. Léon XIII n’aurait assurément pas approuvé la « mondialisation de l’économie » telle qu’elle est pratiquée depuis les années 1990, soit la désindustrialisation massive des pays à haut niveau salarial et la délocalisation des entreprises vers les pays où la main d’œuvre est sous-payée et la protection sociale inexistante. Il n’aurait pas non plus applaudi le mépris flagrant – en nos tristes jours, on dirait un « mépris macronien » – des maîtres pour les petits salariés, même méritants, ni la gestion des entreprises dans le but exclusif d’accroître les profits des grands actionnaires.

La généralisation à l’ensemble des pays de la planète de l’injustice sociale (qui est fondamentalement de ne pas rétribuer le travail à sa juste valeur) et du mépris des puissants envers les dominés est une façon expérimentale de préparer un nouveau cataclysme social. Par leur cynisme, leur soif inextinguible de richesses, leur absence pathologique de conscience sociale, les « super riches » ouvrent la carrière aux fous furieux de la révolution sociale et menacent l’ensemble des peuples d’une nouvelle expérience collectiviste effroyable, en comparaison de laquelle les expériences de messieurs « Staline »-Djougashvili et Mao Tsé-toung, les deux plus sanguinaires dictateurs du XXe siècle, risque de paraître des badineries.

On ferme cette parenthèse absurde : chacun sait que les maîtres des multinationales et leurs employés du monde de la politique et des média œuvrent pour le bien de l’humanité… mais on n’a pas l’impression que Léon XIV partage ce type de propagande d’allure très macronienne.

De son vivant, Léon XIII est un peu entendu en Allemagne et en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas (où un tiers de la population est catholique), et pratiquement pas en France (Croizier, 1929). Les chefs des officines marxistes ont immédiatement perçu le risque, comme les adorateurs de Mammon : il leur faut impérativement réduire l’influence du clergé catholique sur le bon peuple. Pour les dévots de la lutte des classes, la doctrine pontificale est une concurrence catastrophique : tenter d’obtenir la justice sociale par des négociations courtoises et consoler la misère spirituelle de ceux qui, par sectarisme ou par tradition familiale, ont abandonné la quête du divin, cela risque de détourner le bon peuple des joies saines et ineffables de la haine des classes, de la surenchère démagogique et de l’approbation de toutes les dingueries wokistes et des ignominies réciproques des assassins sionistes et des non moins assassins antisionistes… on voit mal un admirateur de Léon XIII devenir un groupie de l’illustre Mélenchon.

L’étrange alliance des capitalistes et des marxistes s’est lancée, dès 1891, dans une guerre anticatholique, d’une intensité qui n’avait été surpassée que par les crimes de la Terreur. Mais c’est en pure perte qu’elle a déclaré cette guerre : la masse des catholiques ne suivait pas son chef spirituel. Partout, le haut clergé, pratiquant le conservatisme social, savait que ce sont les plus riches des fidèles qui remplissent les caisses paroissiales et diocésaines et alimentent les bonnes œuvres : Pie X rompra dès son élection avec la doctrine sociale de son prédécesseur. En France, Léon XIII n’a enthousiasmé que de rares âmes d’élite, comme le jeune et très riche polytechnicien Marc Sangnier, le créateur du Sillon, qui marquera l’adolescence du général de Gaulle.

En mai 1896, quelques prêtres de paroisse organiseront à Reims un Congrès des ouvriers catholiques, qui déchaînera la haine des marxistes et n’intéressera guère la presse parisienne. L’expérience ne sera pas renouvelée. C’est peu dire que « l’esprit public français était aveugle au problème social » (Goguel, 1958), à la jonction des XIXe et XXe siècles. Même chez quelques catholiques violemment anticapitalistes, tel Édouard Drumont (il n’est venu à l’antijudaïsme que par haine du « libéralisme économique »), l’autorité pontificale est rejetée (Croizier, 1929). Les articles de La libre Parole le répèteront d’année en année : le problème social français doit être réglé par les seuls Français.

Quel curieux pape que ce Léon XIII ! Il réclamait une véritable redistribution des profits et discutait avec les Orthodoxes et les Anglicans, au lieu de flatter les bailleurs de fonds traditionnels de la Sainte Eglise et de continuer à lancer des anathèmes contre les schismatiques. Son successeur Pie X, plus tard canonisé, reviendra aux saines traditions, reposantes pour les bons esprits : abrutir les fidèles de prières, ne pas aborder les dangereuses questions sociales et calmer les pauvres en leur promettant le Paradis… après la mort ! Léon XIII n’a pas été canonisé et n’est même pas inscrit sur les listes d’attente. Cet ironiste subtil n’aurait probablement pas aimé qu’on lui attribue des miracles.

Le merveilleux utopiste déjà cité l’avait dit en son temps : « Il est dur à un riche d’entrer au royaume des Cieux », mais il avait ajouté ce conseil générateur de paix sociale : « Aimez-vous les uns les autres ». Il est vrai qu’il est difficile d’aimer certaines gens.

Pour amateurs : bibliographie

- Croisier : Pour faire l’avenir. Leçons du passé ; devoirs d’aujourd’hui, Spes, sd. (1929)

- Goguel : La politique des partis sous la IIIe République, Seuil, 1958

- Plouvier : La ténébreuse affaire Dreyfus, Tome 1 : Anticatholicisme et antijudaïsme, Dualpha, 2010

- Walter : Les origines du communisme (judaïques-chrétiennes-grecques-latines), Payot, 1975

EuroLibertés : toujours mieux vous ré-informer … GRÂCE À VOUS !

Ne financez pas le système ! Financez EuroLibertés !

EuroLibertés ré-informe parce qu’EuroLibertés est un média qui ne dépend ni du Système, ni des banques, ni des lobbies et qui est dégagé de tout politiquement correct.

Fort d’une audience grandissante avec 60 000 visiteurs uniques par mois, EuroLibertés est un acteur incontournable de dissection des politiques européennes menées dans les États européens membres ou non de l’Union européenne.

Ne bénéficiant d’aucune subvention, à la différence des médias du système, et intégralement animé par des bénévoles, EuroLibertés a néanmoins un coût qui englobe les frais de création et d’administration du site, les mailings de promotion et enfin les déplacements indispensables pour la réalisation d’interviews.

EuroLibertés est un organe de presse d’intérêt général. Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, un don de 100 euros offre une déduction fiscale de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros.

Philippe Randa,

Directeur d’EuroLibertés.

Quatre solutions pour nous soutenir :

1 : Faire un don par paypal (paiement sécurisé SSL)

Sur le site EuroLibertés (www.eurolibertes.com), en cliquant, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne PayPal. Transaction 100 % sécurisée.

2 : Faire un don par chèque bancaire à l’ordre d’EuroLibertés

à retourner à : EuroLibertés

BP 400 35 – 94271 Le Kremlin-Bicêtre cedex – France