2020, l’année de la liberté occultée

Préface de Franck Buleux au livre de Philippe Randa Virus, farces et attrapes (Chroniques barbares XVIII)

La publication de chroniques, fussent-elles déclarées « barbares », parues au cours de l’année 2020 peut apparaître comme une gageure. Il est fort probable que les générations futures se souviendront de ce millésime comme un temps consacré à un virus venu de Chine, entraînant de lourdes restrictions de libertés. La barbarie à visage sanitaire ou lorsqu’une crise venue d’Orient nous empêche de vivre comme avant. La religion du « vivre ensemble », si chère à nos dirigeants et aux médias mainstream, ne peut, en effet, s’épanouir que si des échanges fleurissent sans limite géographique, ni humaine. Tout le reste ne peut être que le reflet de la barbarie : le confinement comme un enfermement, un repli sur soi, un repli chez soi. La route de la soie faisait la part belle à une production chinoise de qualité, mais l’exportation a changé de visage pour masquer les nôtres.

Un monde ouvert, trop ouvert

Pourtant, la restriction de libertés n’était pas dans l’air du temps, ni même dans ce que notre corpus juridique appelle les libertés individuelles et collectives, celles de circuler et de se réunir, notamment, classées comme constitutionnelles.

L’Union européenne, elle aussi, s’est bâtie sur la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. Pour les capitaux, cela reste toujours possible, probablement est-ce l’essentiel puisque personne, ou si peu, ne bronche. On nous apprenait ainsi, dès le collège, que la liberté de circuler était sans aucune contrainte jusqu’aux confins de l’Europe pour le tourisme, la famille ou les affaires. Schengen n’était pas seulement une commune du Luxembourg, ni même un accord international, mais un « espace » comme l’expression d’une conquête territoriale, quasiment spatiale.

Le mythe du « village global » (en anglais Global Village), expression de Marshall McLuhan, tirée de son ouvrage The Medium is the Massage paru en 1967, pour qualifier les effets de la mondialisation, des médias et des technologies de l’information et de la communication, prenait tout son sens.

Dans notre société, l’esprit de proximité rimait avec l’espace territorial, le lointain. Avec de l’argent, je pouvais m’envoler vers telle ou telle destination pour m’égayer, vivre de nouvelles expériences ou développer des marchés.

Le ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, neveu de l’ancien président de la République François Mitterrand, Frédéric Mitterrand, n’hésitait pas dans son livre La mauvaise vie, paru en 2005, à confier qu’il s’est livré au « commerce des garçons » en Thaïlande, dans des clubs de Bangkok, sans s’étaler, si j’ose dire, sur l’âge des amours de rencontre. Même s’il est relativement rare de donner du « garçon » à un homme d’âge mur, sauf s’il sert en terrasse (enfin lorsque les établissements de ce type étaient ouverts, ce qui n’est plus le cas au moment où j’écris ces lignes). Le monde était ouvert et ce qui pouvait être répréhensible à Paris ne l’était plus sous certaines latitudes. Autres climats, autres mœurs aurait conclu Montesquieu, pour qui le climat influait sur la nature de l’être humain et de la société, contrariant ainsi l’universalité de l’homme qui nous est demandé d’accepter expressément comme un pacte social universel d’évidence.

Comme si l’année « double-vingt » était venue tout gâcher en nous rappelant que la liberté n’est jamais ni absolue, ni garantie et que tout concept humain possède ses propres limites.

Étonnant, n’y avait-il pas un sens de l’histoire qui partait de l’âge obscur pour aller vers une espèce de paradis, intitulé Eden ou société sans classes pour les marxistes ? Le temps allait faire le nécessaire et, malgré certaines réticences d’hommes réactionnaires à contre-courant, voire à contre-temps que l’on rencontre au cours de l’histoire, le monde ne pouvait être qu’une aventure linéaire tournée vers une société idéale, que l’on peut désigner par une démocratie ou une ochlocratie, du nom du règne de la foule.

Le mythe de la guerre en temps de paix

La progression fulgurante de l’épidémie de la Covid-19 le confirme chaque jour un peu plus : le respect des libertés publiques fondamentales des citoyens, principe au cœur des démocraties, est difficilement compatible avec la gestion sanitaire d’une crise de cette ampleur.

« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos, dans une chambre », écrivait Blaise Pascal. Les pouvoirs publics en ont fait l’amère expérience, ce qui les a conduit à durcir jour après jour les restrictions de rassemblement et de déplacement des populations pour tenter d’enrayer la transmission du virus.

Des mesures liberticides sont donc prises dans un cadre parfaitement légal, celui du droit d’exception. L’exception l’emporte sur le principe… pour devenir principe ?

Pour pouvoir agir dans des situations où l’intérêt national, la sécurité des populations et l’ordre public sont gravement menacés, les démocraties, de longue date, ont été amenées à établir des règles dérogatoires au droit commun. Cette extension des pouvoirs de l’exécutif s’appuie, en France, sur la théorie dite « des circonstances exceptionnelles. »

Elle trouve son origine dans l’arrêt Heyriès (1918), l’une des grandes décisions du Conseil d’État, qui avait pour objet de faire face aux circonstances de guerre (la vraie, la ire Guerre mondiale) : dans une situation telle qu’on ne peut plus raisonnablement respecter la légalité ordinaire, l’administration est autorisée, sous le contrôle du juge, à prendre toutes les mesures de nature à améliorer les choses.

Le juge administratif admet ainsi, en temps de guerre, la légalité de décisions qui seraient invalides en temps de paix, traduisant en termes juridiques la réflexion de Montesquieu : « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté comme on cache les statues des dieux. »

Il fallait donc créer le contexte de la guerre et le président Macron, l’air grave malgré un léger et traditionnel zozotement, déclara doctement, le 16 mars 2020 : « Nous sommes en guerre. »

Après cela, allez faire comprendre aux assureurs qu’il faut payer les victimes de la pandémie puisque la guerre fait partie des exclusions en matière d’indemnisation. Mais les pouvoirs publics ne sont pas à une hérésie près. Heureusement, la Covid-19 n’a pas la même puissance de feu que les puissances de l’Axe.

Pour quelqu’un, né en 1977, qui n’a connu la guerre que sur les consoles, ce terme a une connotation ésotérique, quasiment hermétique. Bien au-delà de son quinquennat, il pourra conter qu’il a mené les Français au combat. Le docteur Véran, député puis ministre à 37 ans, et qui a donc dû beaucoup exercer, est passé général. Il ne manque que l’enregistrement d’un « appel » pour compléter le scénario.

Il est vrai que la religion gagne du terrain dans certains quartiers. Or, la croyance permet l’évitement de toute question. Nous sommes donc mis sous cloche parce que nous sommes en guerre. Point final, fermez le ban !

L’autre guerre

Plus réelle, la guerre contre les partisans d’un islam strict, fondé sur un respect des textes coraniques initiaux, se répand dans toute la France. Bien sûr, l’horreur et l’ampleur des évènements de 2015 et 2016 s’éloigne par la force du temps, mais d’autres actes, moins organisés car émanant de « loups solitaires » réunis dans une même cause, se révèlent tout aussi, par la haine exprimée de nos valeurs (ou de ce qu’elles devraient être) meurtriers, à Nice comme à la sortie d’un établissement scolaire dans l’ouest de l’Île-de-France, dans des églises ou devant des écoles.

Le langage est double, on nous parle de guerre pour heurter la population et, en même temps (ce terme est le véritable leitmotiv de la majorité), le rejet de tout acte guerrier puisque le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, nous explique de manière péremptoire, que « trois quarts des auteurs des actes de terrorisme sont des Français. »

Donc, si guerre il y a, ce serait une guerre civile. Et bien évidemment, personne n’ose employer cette expression pourtant évidente, si on en croit la dialectique gouvernementale : il y a une guerre, mais les ennemis sont, pour la plupart, des nationaux. Certes, nous ne sommes pas dupes, la nationalité française n’a jamais été un titre inaccessible à l’obtention, mais permettons-nous, dans cette rapide analyse qui suit, de mettre les choses au point.

Extérieure ou civile, cette guerre est, elle, mortifère, y compris et surtout pour nos jeunes générations. Ce sera les attentats islamistes qui ensenglanteront la France : le Bataclan était rempli de jeunes en novembre 2015 et le 14 juillet 2016, la Promenade des Anglais à Nice était bondée de personnes de toutes générations, et l’école est rarement composée de grabataires. Les ténèbres s’exprimaient déjà au sein d’une école, à Toulouse, en 2012. Le virus islamique est entré largement au sein des foyers, développant la remise en cause de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi, plus généralement, de la légalité du droit face à des concepts religieux archaïques et fondés sur des exigences liées à des territoires au mode de vie totalement différent de l’espace territorial européen.

Extérieure ou intérieure, cette guerre qui ne porte pas son nom est prête à la mise en place de l’effacement de nos valeurs traditionnelles. Le vaccin, ici, relève de la volonté politique plus que d’une simple fiole médicale remboursée par l’assurance maladie obligatoire.

La période de confinement ne vient-elle pas, en quelque sorte, confirmer la victoire de ces règles purement d’interdiction. Oserions-nous qualifier cette période comme précurseur de celle qui vient ? Nous ne pouvons que constater que la docilité populaire laisse entendre qu’un remplacement civilisationnel ne donnerait pas lieu à beaucoup de résistance. En quelque sorte, l’esprit de 2020 permet à une idéologie totalitaire de mettre en place un corpus de règles.

Et la défense de la liberté, si essentielle à notre mode de vie ? Cette liberté, en 2020, est devenue une notion parfois abusive.

Liberté, que n’a-t-on pas écrit ou fait en ton nom ?

Les chroniques de Philippe Randa démarrent avec l’odieuse affaire Dutroux – avec la libération du sémillant Michel Lelièvre, son complice – et l’affaire Matzneff. L’affaire Dutroux est du domaine du pénal et l’affaire Matzneff est une affaire intellectuelle fondée sur la liberté en matière de mœurs, liberté qui exige, évidemment, le libre consentement des deux protagonistes aux ébats.

Le fameux consentement, qui faut-il le rappeler, n’a pas (encore ?) de limite légale en matière d’âge. C’est ainsi qu’en 2017, un homme (âgé de 22 ans au moment des faits, en août 2009), accusé du viol d’une fille de 11 ans, est acquitté par la cour d’assises de Seine-et-Marne, cette dernière ayant considéré qu’il s’agissait d’une relation consentie. Il ne faut pas confondre majorité sexuelle (15 ans) et consentement. Vous pouvez demander à votre parlementaire de se saisir de cette affaire s’il lui reste un peu de temps libre utile avant les élections de juin 2022. Entre deux votes sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Un an après la décision de libérer Michel Lelièvre, Olivier Duhamel, le fils de l’ancien ministre centriste Jacques Duhamel et l’artiste playboy (il suffit de lire les commentaires des inconditionnels, y compris après les révélations détaillées de sa propre fille) Richard Berry sont mis en cause dans de glauques affaires domestiques d’essence sexuelle.

La justice n’est pas passée, d’ailleurs elle ne passera pas puisque les faits dénoncés sont largement prescrits par le temps ; les psychanalystes des victimes présumées devraient accélérer leur thérapie pour raviver les souvenirs plus rapidement. La justice se saisit par commodité populaire (on dit populisme, je crois), au cas où des faits similaires, eux non prescrits, auraient été commis par ces mêmes personnes dans des temps moins éloignés, sans doute se fondant sur le concept, pourtant peu respectueux de la personne humaine, de « Qui a bu, boira… »

On comprend la difficulté des victimes de dénoncer des individus placés au sommet de la bienséance française, tant en matière de culture politique que d’amusement médiatique. Suivre l’actualité pendant cette période, c’est un peu remettre en cause l’admiration que nous portons à la télévision française depuis 40 ans…

Un 20 heures avec Olivier Duhamel comme expert et un 20h30 avec Richard Berry comme invité d’honneur, les belles soirées ne sont plus que d’étranges souvenirs. Même le souvenir du gracile Carlos ne nous enchante plus puisqu’il nous renvoie aux écrits de sa mère, Françoise Dolto, pédiatre spécialisée dans la psychanalyse de l’enfance. En attendant Gainsbourg ? Lemon Incest, chanson sortie en 1984 recèle-t-elle des secrets intimes ? Qui sait ? Même les émissions de Gilbert et Maritie Carpentier ne sont plus à l’abri de la dénonciation de la liberté sans limites.

En effet, la liberté, dans les années 1970, n’avait guère de limites morales. La liberté sexuelle ne se résumait pas au programme du Parti socialiste (PS) sur la dépénalisation de l’homosexualité (obtenue après une dure lutte en 1982), mais sur une libération de l’enfant à travers… la sexualité de l’adulte.

Une conception qui permettait (pas chez Olivier Duhamel a priori) de sortir du carcan familial « petit-bourgeois » et réactionnaire en flirtant avec des messieurs d’un âge certain et d’une docte culture ou d’un bel appareil photographique. La libération de l’enfant consistait à suivre les discours et les volontés de l’adulte, devenu une espèce de « guide » pour le mineur, y compris à l’âge où le discernement pose question, mais comme indiqué plus haut, le consentement peut faire l’affaire, y compris à une dizaine d’années. Il suffit de poser la question en passant par la boulangerie.

Et cette frénésie sexuelle se fondait sur la liberté. Alors, entre le slogan, comme au Panthéon, « Je suis Charlie » et son cortège de liberté d’expression sans discernement. C’est dans cet hebdomadaire libertaire qu’il était possible – et somme toute commun – de lire, dans l’édition datée du 27 janvier 1977, sous la plume de la journaliste communiste (elle écrivait aussi dans L’Humanité), Victoria Thérame : « Si vous aimez les petites filles et les petits garçons quand ils ont encore le cartable dans le dos, et si vous les suivez dans la rue (…) »… Je vous fais grâce de la suite. D’ailleurs, la suite, on la connaît, Fourniret, le chatelain des Ardennes (l’ogre aussi d’ailleurs) aussi suivait les jeunes filles à la sortie de l’école, quand elles avaient un cartable dans le dos.

Vous me direz, depuis janvier 2015, Charlie-Hebdo fait partie du Panthéon et en janvier 1977, le président Macron n’était pas même conçu. Alors, quel intérêt de rappeler ces faits ? Et puis un enfant né en 1977 aurait pu bénéficier (sic) de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) promue par la ministre de la Santé et future première présidente de l’Assemblée européenne, la mère du meilleur ami d’Olivier Duhamel, Jean Veil, Simone Veil. Oui, la protection de l’enfant, au mieux, commence après sa naissance. Mais le protéger de qui ?

L’enfant, cible ou personne protégée ?

Alors, on ne sait plus. Doit-on protéger l’enfant de sa famille en lui proposant de sortir avec un monsieur plus âgé ? Ou doit-on le protéger de sa propre famille en le plaçant dans une famille aimante ? Et plus généralement, si l’on considère que l’enfant est l’avenir de la société, doit-on le protéger de toute altération physique ou psychique ? Il est loin le temps où l’enfant représentait l’homme de demain.

La Covid-19 permet de comprendre que ce n’est pas l’enfant qui est protégé, mais l’homme ancien. L’ancien « boomer », celui qui, âgé de 20 à 30 ans en 1968, ivre de libertés, en a entre 70 et 80 en 2020. D’ailleurs, vous avez remarqué que l’affaire Kouchner-Duhamel a « précipité » la retraite d’Olivier Duhamel de l’ensemble de ses nombreuses activités à 70 ans accomplis. On en déduit assez facilement que sans l’affaire de Sanary, Olivier Duhamel comptait mourir sur scène. Comme Molière ou… Tartuffe.

Lui, le Duhamel, ivre de plaisirs multiples et sournois (car nés à la nuit tombée), est soudainement rattrapé par la plume : celle de sa belle-fille, avocate de surcroît. Une fille simple, une militante du RN – comme dans l’affaire Tron, le Duhamel aurait pu la brocarder, la ridiculiser, facile, mais une avocate, pensez donc ! Rattrapé par la justice ? Pas vraiment, dénoncer des faits tardivement ne permet pas de poursuivre des individus pour cause de prescription sauf en cas de crime contre l’humanité. Mais l’enfant est-il constitutif de cette humanité dont le seul étalon est celui de l’espérance de vie, y compris en état de dépendance. L’enfant, lui, ne semble pas une priorité. Le développement, souvent nécessaire, des moyens de contraception et surtout la banalisation de l’avortement a largement consacré le fait que notre société n’avait pas mis l’enfant au centre de ses priorités. Quant à l’instruction, que nos gouvernants confondent avec l’éduction nationale, elle est devenue extrêmement partielle : chez soi, à distance, autrement…

La religion, qui s’occupait de l’instruction sous l’Ancien régime, pourrait d’ailleurs être d’une aide précieuse en la matière. Mais Darmanin surveille les dérives religieuses, surtout s’il est question du Christ. Quant aux fanatiques du port du voile dès 3 ans, leur secours m’apparaît inopportun.

L’enfant-roi ? Dans les familles françaises enracinées, probablement, à tort ou à raison ; peu importe, la famille doit rester le noyau de la société. Mais, au sein de notre système malveillant, l’enfant libre est un enfant-objet de la sexualité des adultes ou un produit visant à contenter un couple, de sexe différent ou non. Quant à la protection de l’enfant, armé de défenses naturelles face à la Covid-19, on lui préfère les statistiques des « papy-boomers ».

Un vaccin contre 2020

Alors, cette liberté, celle qui nous paraissait indispensable, n’est-elle plus qu’un vague souvenir ? Et puis, à bien y réfléchir, l’abus de liberté est grotesque, voire immonde.

Voilà ce que nous a appris l’année 2020. Non seulement, la population ne réclame pas de libertés, mais elle s’en passe volontiers, compte tenu de ses dérives.

Cette relation peut vous paraître absurde, mais en lisant les chroniques de Philippe Randa, c’est ce qui vous sautera aux yeux.

Ces chroniques, comme cette préface, se terminent par la course vaccinale, d’abord pour les « papy-boomers » comme il se doit. « Vaccinons-les tous », semblent affirmer, chaque soir, les membres du comité scientifique qui dirige la France depuis 12 mois. On aimerait les croire, se faire injecter ce vaccin qui nous ferait oublier 2020.

En 1968, les gauchistes affichaient, après les évènements de Mai, un dessin montrant un CRS, armé d’un bouclier et brandissant une matraque, tout en affirmant : « Il ne s’est rien passé ». Cerise sur le gâteau, les deux lettres S de « passé » s’écrivaient comme la célèbre double rune utilisée par les SS du Reich allemand. Pour une fois, nous pourrions reprendre ce slogan des « baby-boomers » : en 2020, il ne s’est rien passé.

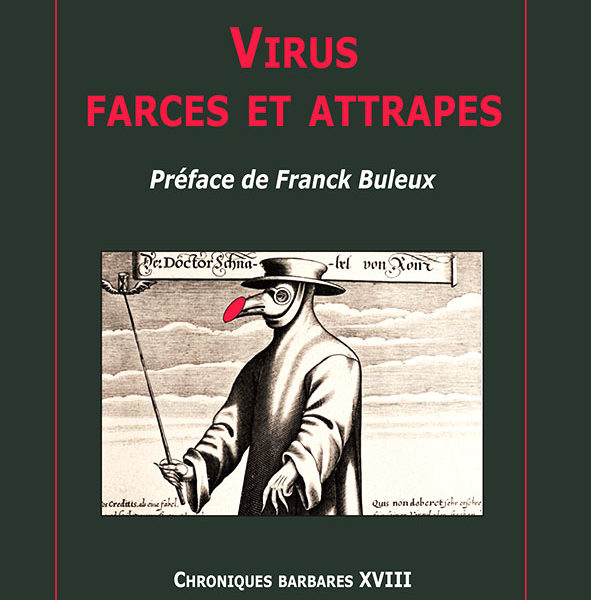

Philippe Randa Virus, farces et attrapes (Chroniques barbares XVIII), éditions Dualpha, 212 pages, 25 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

EuroLibertés : toujours mieux vous ré-informer … GRÂCE À VOUS !

Ne financez pas le système ! Financez EuroLibertés !

EuroLibertés ré-informe parce qu’EuroLibertés est un média qui ne dépend ni du Système, ni des banques, ni des lobbies et qui est dégagé de tout politiquement correct.

Fort d’une audience grandissante avec 60 000 visiteurs uniques par mois, EuroLibertés est un acteur incontournable de dissection des politiques européennes menées dans les États européens membres ou non de l’Union européenne.

Ne bénéficiant d’aucune subvention, à la différence des médias du système, et intégralement animé par des bénévoles, EuroLibertés a néanmoins un coût qui englobe les frais de création et d’administration du site, les mailings de promotion et enfin les déplacements indispensables pour la réalisation d’interviews.

EuroLibertés est un organe de presse d’intérêt général. Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, un don de 100 euros offre une déduction fiscale de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros.

Philippe Randa,

Directeur d’EuroLibertés.

Quatre solutions pour nous soutenir :

1 : Faire un don par virement bancaire

Titulaire du compte (Account Owner) : EURO LIBERTES

Domiciliation : CIC FOUESNANT

IBAN (International Bank Account Number) :

FR76 3004 7140 6700 0202 0390 185

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

2 : Faire un don par paypal (paiement sécurisé SSL)

Sur le site EuroLibertés (www.eurolibertes.com), en cliquant, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne PayPal. Transaction 100 % sécurisée.

3 : Faire un don par chèque bancaire à l’ordre d’EuroLibertés

à retourner à : EuroLibertés

BP 400 35 – 94271 Le Kremlin-Bicêtre cedex – France

4 : Faire un don par carte bancaire

Pour cela, téléphonez au 06 77 60 24 99