« Il ne pouvait plus être question en Allemagne

de considérer la politique sociale

comme un ensemble de petits palliatifs,

mais comme une mesure d’ensemble

visant à la régénération du peuple entier »

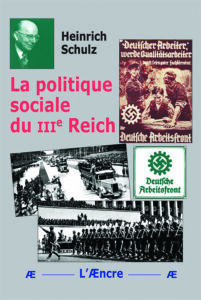

Les éditions de L’Æncre ont réédité La politique sociale du IIIe Reich, le livre de l’Allemand Heinrich Schulz.

Fabrice Dutilleul a répondu aux questions d’Aliénor Marquet à cette occasion.

(en illustration : Drapeau du RAD ou « Service du travail du Reich »)

Qu’entendait le national-socialisme par le terme « politique sociale » ?

Il s’agissait de l’ensemble des mesures prises par l’État et par le Parti en vue de soutenir, d’assurer et de développer la totalité des forces vitales du peuple. Pour cette raison il ne pouvait plus être question en Allemagne de considérer la politique sociale comme un ensemble de petits palliatifs, mais comme une mesure d’ensemble visant à 1a régénération du peuple entier.

Quelles furent les principales mesures de politique sociale prises en Allemagne à partir de 1933 ?

Heinrich Schulz passe en revue les mesures qui caractérisent particulièrement le national-socialisme. Le Front du Travail, pionnier de la politique sociale allemande s’y trouve au premier plan.

Toutefois, de tout temps, et pas seulement sous le IIIe Reich, l’Allemagne fut un pays hautement évolué du point de vue de la politique sociale…

Le gouvernement national-socialiste qui plongeait si profondément ses racines dans le peuple et qui avait inscrit à son programme une nouvelle organisation sociale de grande envergure, ne pouvait prendre de mesure que révolutionnaire, même dans les domaines en apparence de moindre importance. Les institutions sociales avaient certes déjà pris un remarquable développement depuis plusieurs décades, au point que le régime n’eut qu’à les consolider et à les compléter ; ce fut le cas, par exemple, pour l’Assurance sociale et l’assistance publique.

Le IIIe Reich ambitionnait de devenir le meilleur et le plus grand État social de la terre…

Il allait de soi que, dans un tel État, la politique sociale devait jouer un rôle prédominant. Il serait impossible de séparer cette politique des autres fonctions de l’État et de la vie populaire, son étroite connexité avec toutes les manifestations de la vie publique et privée étant indéniable. Il en a résulté que la vie familiale, l’art et la culture intellectuelle devaient être considérés comme des facteurs sociaux, c’est-à-dire comme des forces servant à façonner la communauté nationale, sans qu’il fut nécessaire de parler de la vie économique, qui devait se développer directement sur le terrain social, c’est-à-dire sur le terrain de la communauté nationale.

Pouvez-vous citer quelques exemples de cette politique sociale ?

La législation fiscale tient largement compte du nombre des enfants ; la surveillance des devises qui assure l’approvisionnement en matières premières ; l’interdiction de créer de nouvelles entreprises dans une large série de branches industrielles ou commerciales afin d’éviter la surcharge malsaine de certains organismes économiques ; le contrôle du prix des marchandises de première nécessité ; l’utilisation des matières premières dans le cadre du plan quadriennal. Toutes ces réglementations constituent non seulement des mesures économiques, mais aussi et surtout des mesures de politique sociale, parce que toutes avaient pour but de rehausser le bien-être de la Nation, et, par conséquent, de chacun des individus qui la composaient.

Source: www.francephi.com

La Politique sociale du IIIe Reich, Heinrich Schulz, Éd. L’Æncre, collection « Témoignages pour l’Histoire », 118 pages, 23 €. Pour commander ce livre, cliquez ici.

La Politique sociale du IIIe Reich, Heinrich Schulz, Éd. L’Æncre, collection « Témoignages pour l’Histoire », 118 pages, 23 €.

EuroLibertés : toujours mieux vous ré-informer … GRÂCE À VOUS !

Ne financez pas le système ! Financez EuroLibertés !

EuroLibertés ré-informe parce qu’EuroLibertés est un média qui ne dépend ni du Système, ni des banques, ni des lobbies et qui est dégagé de tout politiquement correct.

Fort d’une audience grandissante avec 60 000 visiteurs uniques par mois, EuroLibertés est un acteur incontournable de dissection des politiques européennes menées dans les États européens membres ou non de l’Union européenne.

Ne bénéficiant d’aucune subvention, à la différence des médias du système, et intégralement animé par des bénévoles, EuroLibertés a néanmoins un coût qui englobe les frais de création et d’administration du site, les mailings de promotion et enfin les déplacements indispensables pour la réalisation d’interviews.

EuroLibertés est un organe de presse d’intérêt général. Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, un don de 100 euros offre une déduction fiscale de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros.

Philippe Randa,

Directeur d’EuroLibertés.

Quatre solutions pour nous soutenir :

1 : Faire un don par paypal (paiement sécurisé SSL)

Sur le site EuroLibertés (www.eurolibertes.com), en cliquant, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne PayPal. Transaction 100 % sécurisée.

2 : Faire un don par chèque bancaire à l’ordre d’EuroLibertés

à retourner à : EuroLibertés

BP 400 35 – 94271 Le Kremlin-Bicêtre cedex – France

Navigation de l’article

Directeur du site EuroLibertés. Ancien auditeur de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, chroniqueur politique, éditeur (éditions Dualpha, Déterna, L'Æncre, Dutan et Atelier Fol'Fer) et auteur de plus d’une centaine de livres. Il a été sociétaire de l’émission « Bistrot Liberté » sur TVLibertés où il a également co-animé pendant plusieurs années avec Roland Hélie l'émission « Synthèse ». Derniers livres publiés : "Verbatim d'un délire sanitaire" (avec Bernard Plouvier) aux éditions Dualpha et "Jean Picollec l'atypique" aux éditions Synthèse nationale.